「ヴォーチェ・ディ・フィンテ」で発声してもその響きづくりが拙ければ「良い響き」として聞こえてきません。

(まぁ逆も真で、「良い響き」として聞こえてこなければ「ヴォーチェ・ディ・フィンテ」も出来てはいないということなのですが)

ということで今回は「OCM歌唱発声法」の《核》「響き」についてです。

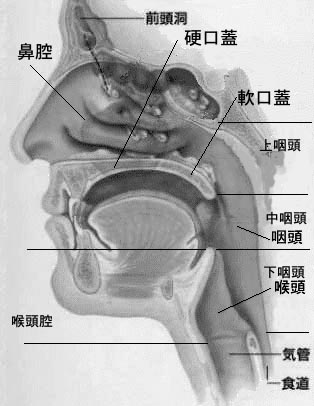

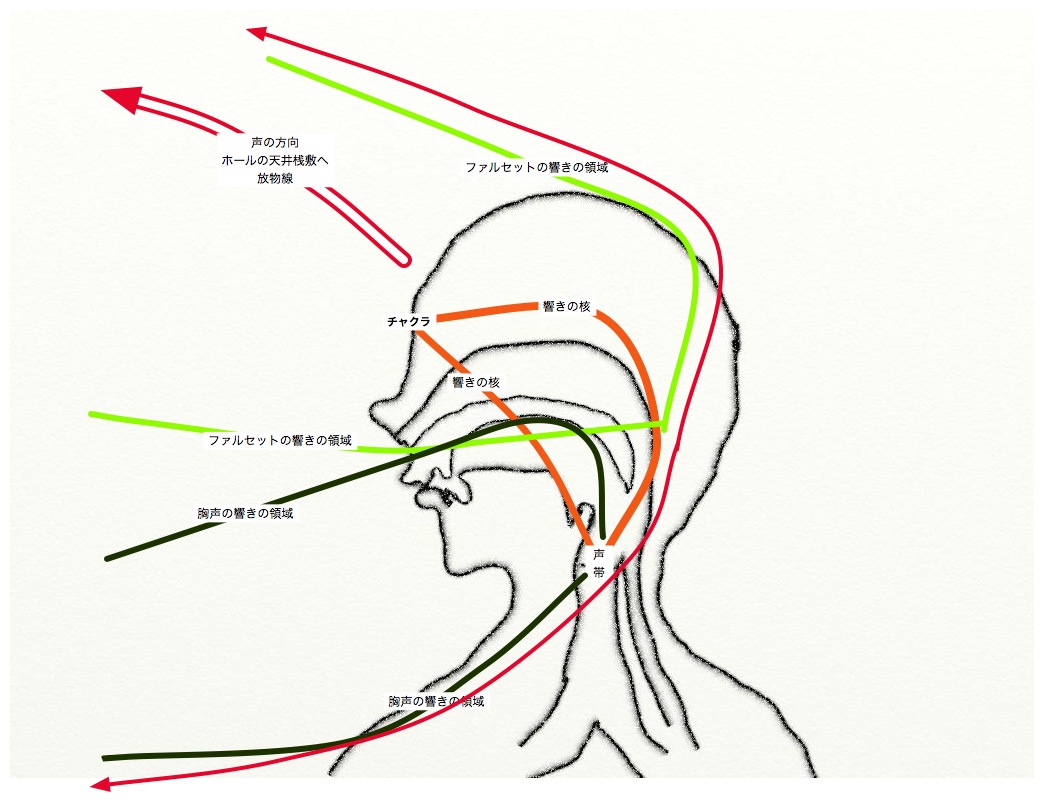

音の元は声帯で作られる「喉頭原音」ですね。

ここで発せられる音は小さく弱い雑音です。

それを「増幅」させ、「響き」を作るのは「声帯」の上部、つまり喉頭腔・口腔・鼻腔、それに咽頭です。

それに補助的に前頭洞が加えられるかもしれません。

これらの空洞を利用して音に「美しい響き」を与えます。

まず、「響きづくり」に大きな影響を与えるのは口腔と咽頭だと知ってください。

そしてそれ以上に最も重要なところが上咽頭および鼻腔です。

口腔は母音づくりに大きく関与します。(音色に関与)

咽頭や鼻腔は音の大きさ・深さ・広がりに関与します。

特に上咽頭および鼻腔は歌唱発声にとって重要な《響きの核》づくり貢献します。

これらの場所ではいかに効率的に《広げる》か、それが重要課題です。

歌唱発声にとって重要なことは喉頭と連動している舌の状態です。

舌が硬くて口腔の広がりに支障をきたすばあい、充分で満足のいくような響きは得られないでしょう。

柔らかい柔軟な舌がいいですね。(口腔が広い、これは歌う者としての良い条件です)

咽頭の広げはひたすらこの部分の《広がり》のイメージにかかっています。

声をどのように飛ばし(放物線を描きます)、距離を持たせるか、そのイメージです。

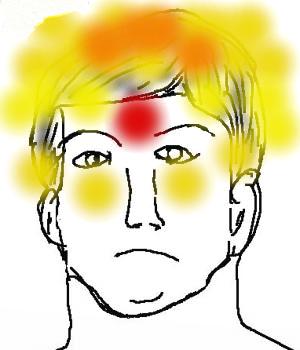

この【眉間】に《響きの核》をもってきた時、声の威力がもっとも増します。

よく飛び、声も輝き、精神的な響きというのでしょうかとにかく声が〔生きてくる〕のですね。

(ピッチが定まるのもこのポイントです!)

響きづくりは「自然倍音」によって作る。

それはどの領域でも共鳴し合えるということに繋がります。

そこで立ち上がる《響き》はきっと人間にとって、生きる躍動、生きる喜びを呼び覚ます大きな力となるのではないか、そう思えてなりません。

まだまだ私たちは自然の中に生かされている小さな存在です。

しかし、これらの《響き》の体験によって私たちと自然は、いや、宇宙と私たちは繋がれるんだと思うのですね。

第49回「響きの核と領域」この項終わり